迟蓬这个名字,在六十多年的人生里,像一粒埋在土里的种子,无人知晓地生长,直到《生万物》里的大脚娘从黄土里站起身,佝偻着背,眼神却亮得惊人,人们才忽然发现,原来有这样一位演员,能用一根皱纹、一个眼神,把整个上世纪北方农村的风霜都演进心里。

她不是突然冒出来的,而是几十年如一日地演着,演着那些没名字、没台词、甚至没镜头的角色,演着演着,就把自己活成了角色的一部分。她演母亲、演婆婆、演村口那个絮絮叨叨的老太太,演到观众记不住她的名字,只记得那张脸——那张脸,是千千万万中国底层女性的脸。

可就在她几乎要被时代遗忘的时候,流量却意外地把她推了出来。不是靠炒作,不是靠人设,而是靠一场场真刀真枪的表演。大脚娘这个角色,没有一句台词是煽情的,可她站在麦田边,看着儿子远去的背影,那沉默的背影比任何哭喊都更戳人心。她不是在“演”苦难,她就是苦难本身。

这种真实,是现在多少演员对着镜子练一百遍都演不出来的。黄渤演包子铺小二,眼神里带着明星的自信,那是骨子里改不掉的优越感;而迟蓬,她根本不需要“进入”角色,她就是从那个年代走过来的人,她的指甲缝里都有泥土。

于是郑晓龙要拍新版《红楼梦》,网友不约而同地喊出:刘姥姥必须是迟蓬!不是因为她多有名,而是因为她身上有种“活着的乡土气”。她不需要化妆,往那一坐,就是从曹雪芹笔下走出来的人。她幽默,但不滑稽;她沧桑,但不凄惨;她清瘦,却有力量。这种气质,不是训练出来的,是岁月和生活熬出来的。

可讽刺的是,当她终于被看见,资本立刻围了上来。拍杂志,从土里刨出来的老太太,第一次穿上素色旗袍,盘起白发,镜头下的她竟有股书卷气,那种沉静的美,让人恍惚——原来她一直不是丑,只是被角色埋没了。

综艺找她,王牌节目请她当评委,全场起立喊“迟老师”,唐国强、曾志伟都笑着迎上来,可她只出现几分钟,讲几句关于表演的肺腑之言,就被匆匆打发走。节目组要的不是她的思想,是要她身上的“热度”。

他们用她来装点门面,仿佛请来一个“清流”就能洗掉满屏的浮躁。可迟蓬一走,节目又回到打闹和梗的循环里。她像一场短暂的清醒,来提醒这个圈子:还有人把演戏当命。

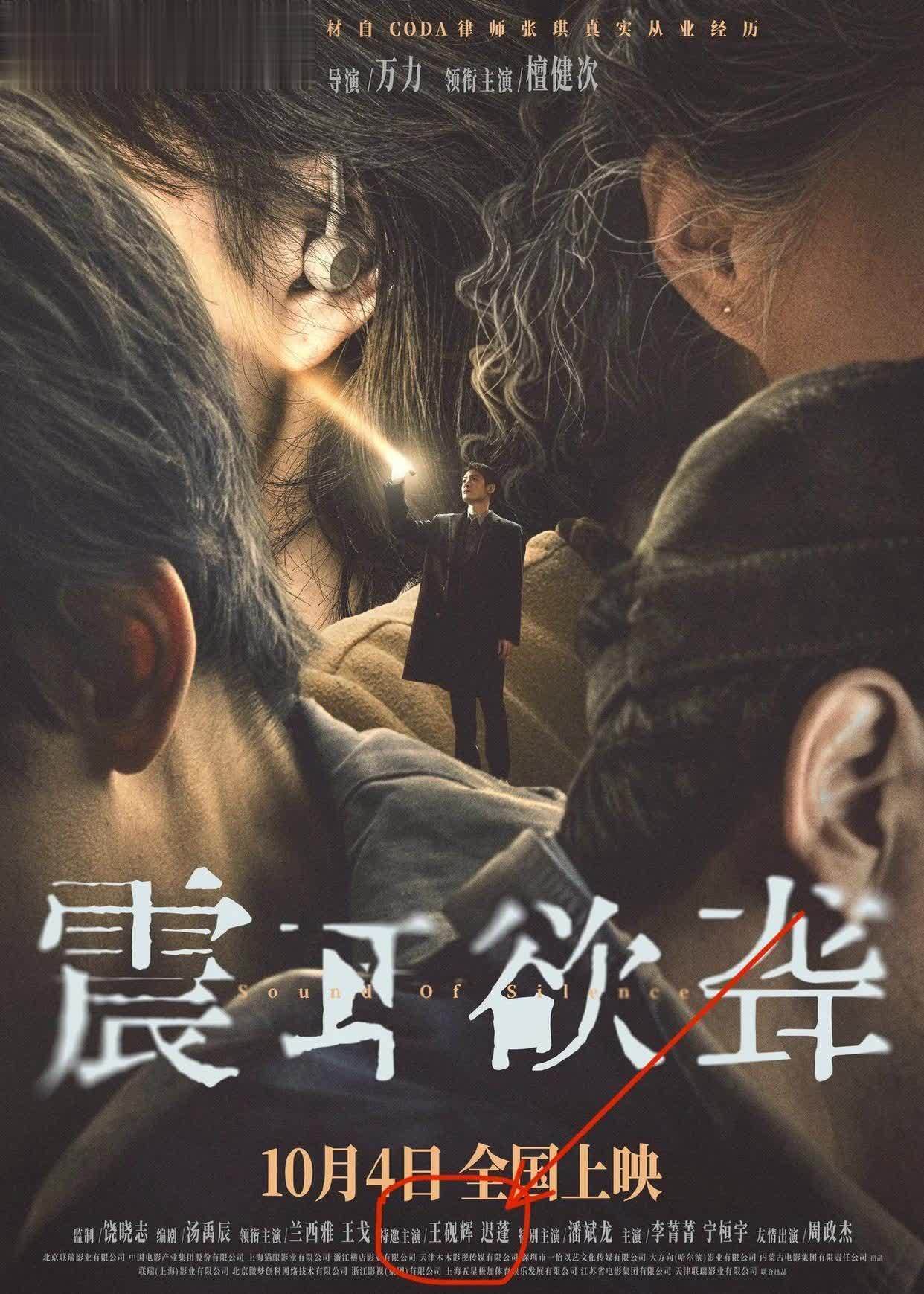

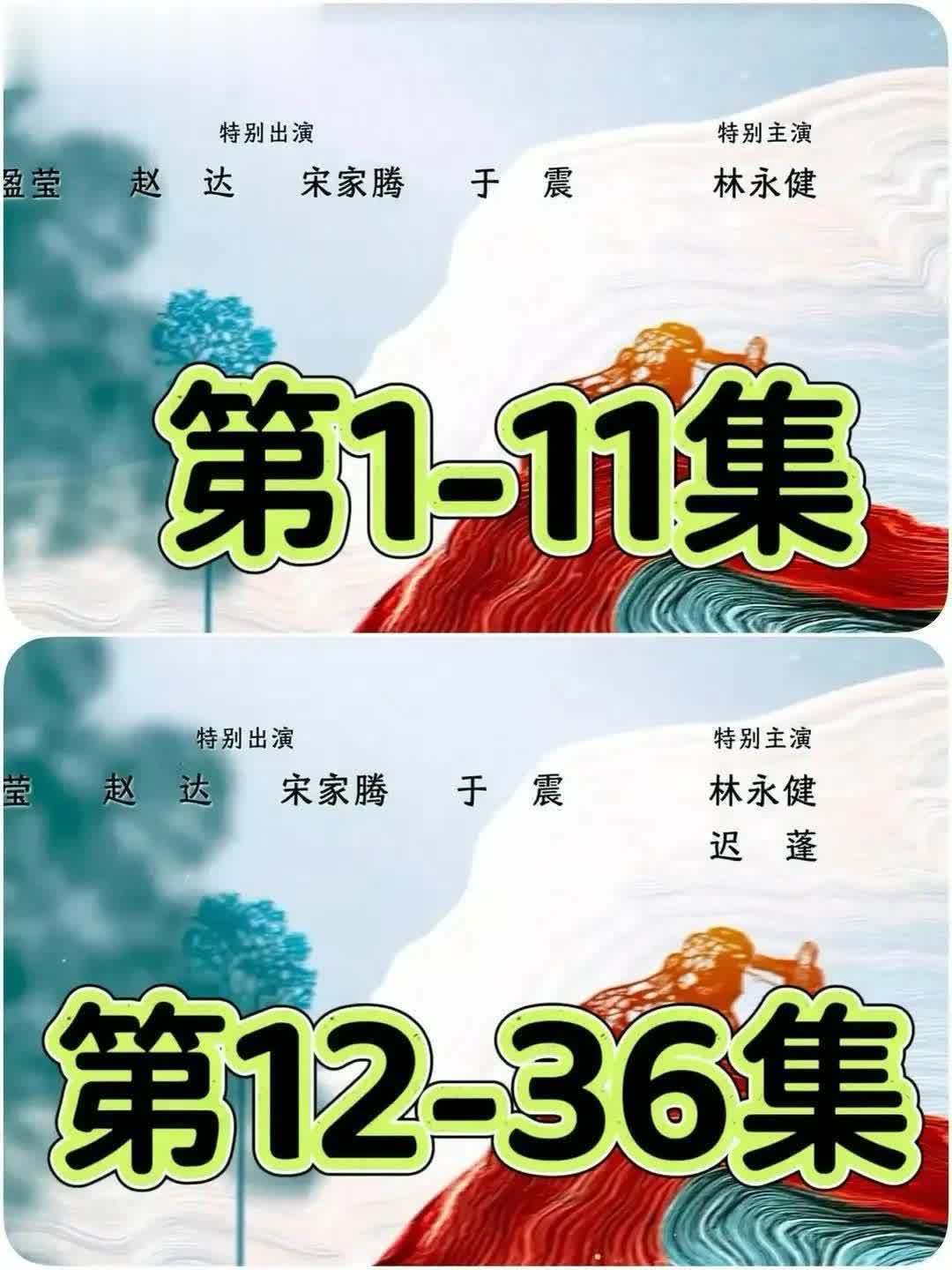

更讽刺的是她参演的电影《震耳欲聋》,拍的时候她还是“无名之辈”,海报上没她名字,宣发稿里不提她。可她一红,剧组立刻改海报,把她列为“特邀主演”,番位提到第四,和王砚辉并列。

这不是尊重,是势利。就像《生万物》最初片头没她,观众骂了,才慌忙补上。迟蓬的走红,照出整个行业的病灶:不是没有好演员,而是系统性地忽视、压榨、然后等你红了再抢着分一杯羹。

庆幸的是,她终于被看见了,可更多的“迟蓬”还在黑暗里。他们不是不想发光,是根本没机会站上舞台。迟蓬的幸运,恰恰反衬出行业的悲哀——我们得等一个老人熬到六十六岁,才肯承认她值得。

卓信宝提示:文章来自网络,不代表本站观点。